県境稜線の旅

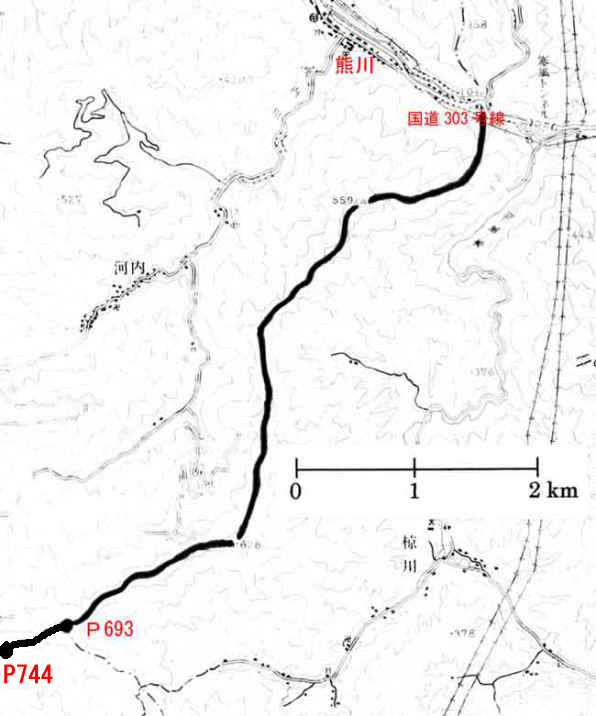

| R | P744〜熊川(国道303号線) |

|---|---|

| 概要 | 熊川は、昔の鯖街道の中継地の熊川宿として知られ、現在昔の宿場町が復元、保存されている。 この区間はじめのP744からP693までは中央分水嶺の高島トレールとして良く歩かれているが、植林帯であまり楽しくない。その先は道はないものの、薮漕ぎの必要はない。ブナ林やカエデの森など、気持ちのよう所が次々と現れ、楽しい尾根歩きが出来る。ただし、何箇所か注意すべき所もあるので、しっかりと読図しながら進んでほしい。熊川手前のP487から先は滋賀県側の採石(土)場の境を歩くことになる。充分注意して進んでほしい。 このコースは、逆コースの方が歩きやすいので、熊川(天増川口)からのコースを紹介する。 |

| コース案内 | 国道303号線の福井・滋賀県境にある天増川入口バス停から登り出す。コンクリートの階段を登ってから、しばらく沢沿いに歩くと沢が二股に別れるので、その間の尾根を登るのが正解である。(県境はその尾根の左の沢沿いであるが、県境が尾根に達するあたりは、滋賀県側の砂利採取現場となり、崖のため歩けないようです。)今回は、取り付きの尾根を間違え、さらに一本右の尾根を登ってしまったので、その内容を紹介します。 階段を登りきった所で、沢を右に渡り、杉林の中の急斜面を右手の尾根を目指して登る。尾根に出ると、深く掘られた古道のような道がある。とても急で、道というよりは、材木などを下ろすのに使った跡の溝のようである。急登を続けると、やがて勾配が少し緩やかになり、左手には木の間から赤茶けた所が見える。ここが砂利採取現場のようである。綺麗な林が広がるようになると、左手の本来登る予定の尾根が近づいてくる。沢の源頭部を横切り、その尾根に登ってみると、そこは砂利採取現場の最上部であった。滋賀県側は切り取られて、崖になっており、県境尾根の下のほうも、県境に沿って切り取られていた。そこからしばらくで、P487に着く。 そこからは、なだらかな尾根が続き、左手が植林、右手が自然林となっている。右から、左からと尾根が合流し、すぐに、三等三角点559.6mに着く。 ここからは一旦西向きに進み、緩やかに左手に曲がっていく。この辺り、トリカブトの群生で、左手が植林のパターンが続く。次の小ピークで右に曲がると、植林がなくなる。さらにこの先で右に曲がると、今度は右手に植林が現れる。この辺りは歩きやすい尾根で、しばらくで、P487に着く。 このピークは広く、行く方向がわかりにくい。一旦、西方向に進み、左手に回り込むように行くと良い。植林が消え、綺麗な林が広がる。やがて尾根は右に曲がるが、この辺りはカエデの木が多い。なだらかで、気持ちの良い所である。やがて尾根は左に緩やかに曲がり、尾根は細くなり、植林が出てくる。登りに差し掛かると、植林は消え、綺麗な尾根となり、P562に着く。 このピークを過ぎると、植林交じりの尾根となり、鬱陶しい。次のピークでは、左に尾根があり、右に折れる。植林はなくなるが、尾根上に潅木が生え込み、歩き難い。これも、少しで、歩き易い、綺麗な尾根道となる。この辺りも、カエデが多い。次の小ピークで尾根は緩やかに右に曲がる。少し下って、広い尾根を緩やかに登っていくと、P628に着く。このピークは植林の中で鬱陶しい。 ここで右に曲がり、両側植林の尾根道を進む。次の小ピークでは植林も消える。次の小ピークで、植林が現れるが、すぐに気持ちの良い尾根道となる。細長いピークを越えると、すばらしい尾根道となり、P641に着く。 この辺りはこのコースで最も気持ち良い場所で、なだらかな尾根が続く。P693の登りに差し掛かると山は少し荒れた感じとなり、左手にこんもりとした植林が現れると、平らな山頂のP693に着く。ここには、「駒ヶ岳」「横谷越」の標識がある。 ここでは左手に曲がるが、直進しないように要注意である。ここからは、中央分水嶺で、最近は高島トレイルとして良く歩かれている。ただし、植林の中で、楽しくない道である。急に下って、緩やかに登っていくと、杉林の中のP744に着く。 ここからも植林の中の尾根道を進むと、左手に林道が現れ、すぐに、明神谷に下る道の分岐に着く。なお、ここから駒ヶ岳に向かっていは、自然林の綺麗な林が続くが、コース案内は別項を参照されたい。 |

| 参考タ イム |

天増川入口バス停→1時間15分→P487→20分→三角点559.6→25分→P487→45分→P562→30分→P628→30分→P641→15分→P693→30分→P744→5分→明神谷に下る道の分岐 |

| 地図 |  |

| 参考 リンク |